|

- 积分

- 25219

- 威望

- 6448

- 金钱

- 12

- 阅读权限

- 110

- 性别

- 女

- 来自

- 龙猫爱好者协会

- 在线时间

- 1322 小时

|

愤青胡坚就徐晋如先生文章的回音

作者:胡坚

徐晋如先生的文章气势磅礴,作为承受者,我有些话想说。关于批评,我不知道徐先生的这篇文章是否是做为一篇严肃的批评来发表,如果是的,我希望徐先生可以多一些客观。

从文章的词句中,我可以感受到徐的愤怒。这是必将有碍于作者做成出公正的评判,因此,本文虽然作者长于反讽,调侃,并对各类杂文有深入研究,但是在这篇文章中,我还将尽量从平缓的的语气出发。在这个时代,读者喜欢看报头笔仗里的硝烟滚滚唾沫横飞,但我愿意相信,简单的道理有时候比气势磅礴的修辞更有价值。如朱学勤先生指出的,我们的知识分子常常凭借于中文修辞潇洒的一飞冲天,而忽略了根本的逻辑。

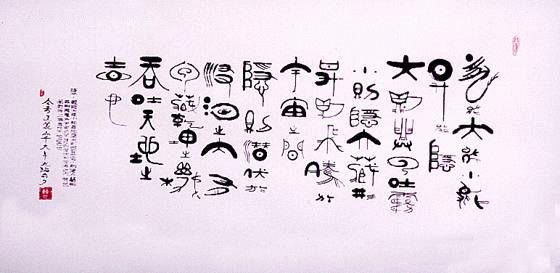

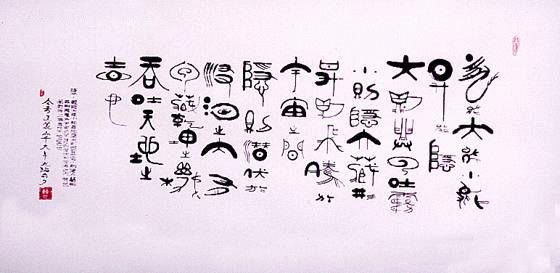

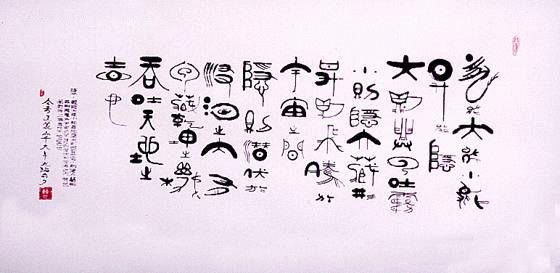

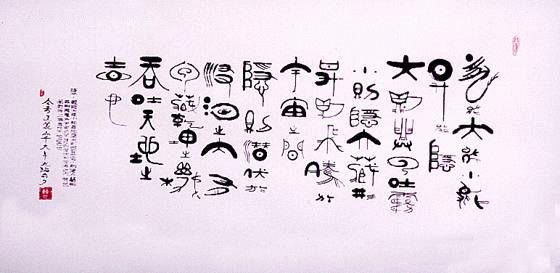

从“异想天开”,到“妄人的狂悖念头”再到“哀号”,对徐先生的修辞,我无话可说。但是回到最初始的问题上,徐先生究竟看过我的小说没有?好像是没有,因为他是在“据说”。这是很理性的做法吗。我想,如果徐先生认真看明白了我的小说,会有很多话要修正。起码是相对于他所推崇的高分才子(会填词,会写书法,会读先秦典籍和英文小说),我的小说更能让读者认识到什么是“道”,什么是“器”。什么是“自由之思想,独立之人格”。当然我说这些你可以不信,但是在看我小说以前,你就不要批判了吧。

徐先生说:“中国的科举制度延续了1500多年,千锤百炼可以说已经成为世上最完美的人才选拔制度”对此,我不知道如何评价宦官和小脚,如果把年头做为评判标准,那婴儿是最没有价值的。另外,“最完美”的说法也缺乏科学论证。波普尔的证伪理论在中国流传有限,这本来没有什么。但要作出科学的判定态度应该不是很难。既然科举最完美了,如果它还要延续,它还需要不需要继续锤炼?换言之,这个“最”是哪一年达到的呢?

甚至再退一步,徐先生说科举的好。但就我所知,在唐朝,还有一种“公卷通榜”的亦可选拔少量特殊人才。所谓“公卷通榜”乃是指的“公卷”与“通榜”两个内容。”公卷是指考生将平日诗文送至中央大儒处,经其传阅评判,在评审圈中打响知名度。有人可能会联想起今年高考时江苏一考生的《赤兔之死》,但二者又不尽相同。唐时“公卷”乃是出于考前,未考之时已有一定客观地位,不必再经过考试,一经推荐即可任用,比如李白当官就不是考的。打个比方,我这篇文章如果被北大教授们看中了,高考之前就把我特招去,是为“公卷”。至于通榜,则是按照实际的舆论来排定选取知名之士,不考考场上一日之发挥。这里有个有名的故事,说是主考杜黄裳请考生袁枢拟榜,袁自列第一,无人不服,传成佳话。

考试真的很公正?难说。当年的百日维新“使全体文官失色,(因为)他们熟读四书五经和朱熹的注解,由科场发迹”(黄仁宇)。从徐先生的语气看,他很自豪于自己的高考分数。这样看来,我很怀疑徐先生关于公正的标准。

平等和公正里,徐先生把我划进平等派,我不知道那些整天呼唤“考试最平等”的先生们是什么想法。而说到公正(或者说正义),又仅仅是徐先生说的“使得所有人都站在同一条起跑线上”那么简单吗?社会学领域的发言,人文学者当慎之又慎。

有趣的是徐先生文章后部的两句话:“优胜劣汰、适者生存是一切竞争游戏的根本法则,不论对于自然界还是社会领域来说都是如此”。那么我们是不是应该说当年被殖民主义者屠杀的美洲土(ZHU)就白死了?徐先生接着说“中国加入世贸组织以后,社会各阶层都开始关注诚信问题”但是实际的情况是,中国加入世贸组织以后西方国家都在眼睁睁盯着我们什么时候完全放开价格市场!什么时候去优胜劣汰、适者生存!

徐先生在鞭挞完我“不诚信”之后笔锋一转找到孔庆东先生说:“一个有着对于全人类的终极关怀的知识分子,首先应当尊重规则”。

可是是什么规则我们都去遵守吗?如果他不合理呢?知识分子的批判立场往哪里摆?失掉了批判立场的知识分子还是一个有着对于全人类的终极关怀的知识分子吗?

胡坚/刺小刀/文嚎 |

|