|

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

痞儿走运悲王朔

| |

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

||

|

|

||

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

| |

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

||

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

| |

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

||

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

| |

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

||

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

|

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

|

|

笨猫 当前离线 OP海贼团船医兼宠物

|

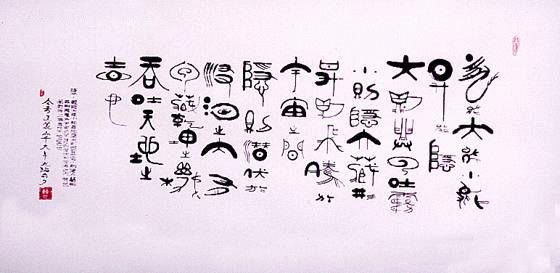

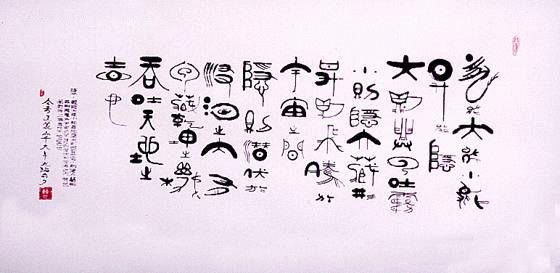

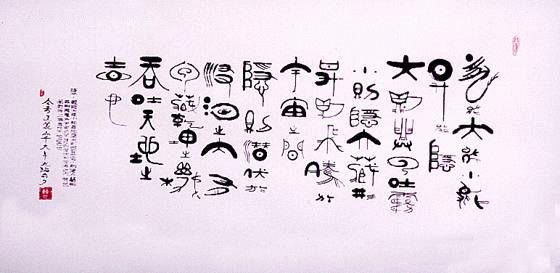

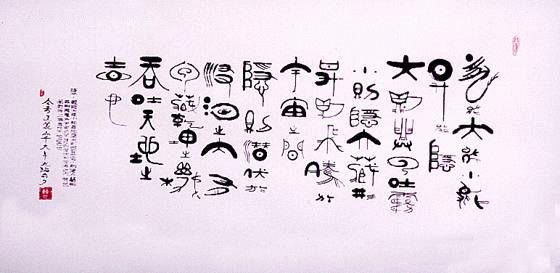

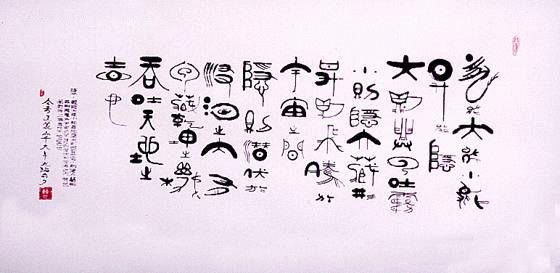

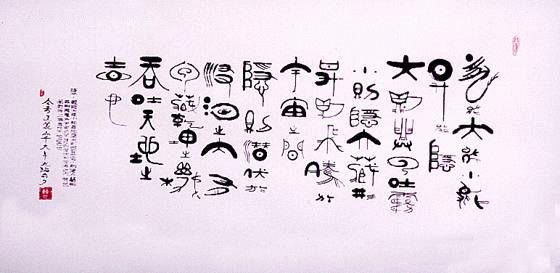

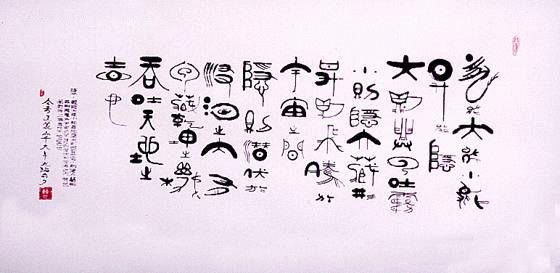

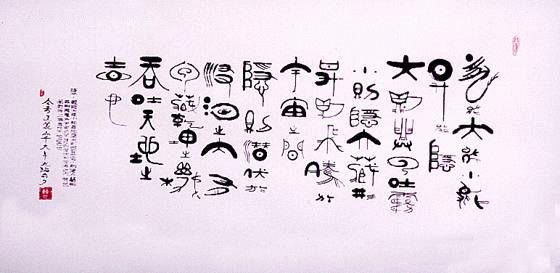

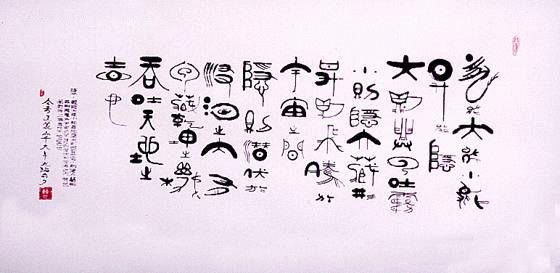

绿色的是课本中没有的,剩下的大概都有

| |

相思病,相思病,相思的人真他妈的有病。 |

||

Powered by Discuz! 7.2 Designed by Voora Island © 2001-2009 Comsenz Inc.

GMT+1, 2026-2-28 17:30.